保尊 良朔|安曇野ゆかりの先人たち

記事ID:0052082 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新

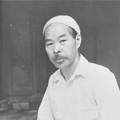

保尊 良朔

ほそん りょうさく

日本画家。院展に連続入選して、日本美術院院友となり、その後、同志と共に新興美術院を創設する。

| 生年月日 | 1896年(明治29) |

|---|---|

| 没年月日 | 1953年(昭和28)4月22日 |

| 関連地域 | 穂高(本郷) |

| 職業・肩書 | 日本画家 |

| 活躍年 | 昭和時代 |

| ゆかりの分野 | 文化(芸術) |

経歴

穂高本郷に生れました。本名は「良作」といい、初めは「霊水」と号しました。1916年(大正5)に上京して、当時日本美術院同人であった橋本静水の内弟子となり、日本美術院研究生となりました。師の橋本静水は、日本画壇の大家橋本雅邦の親族であったことから、雅邦の画風についても研究し、山水画にその影響をとどめました。良朔は26歳の時に、第9回日本美術院展覧会に、「石灰焼」の大作を出品し、初めて入選しました。古土佐の研究に努め、更に静水に就いて専ら花鳥画の新様式を学び、山水花鳥にその特色を示すに至りました。特に、第20回院展に「鯉図」を出品して入選してからは、いっそう鯉の研究を深め、院友に推薦されました。1938年(昭和13)、同志9名と共に新興美術院を創設して、運営委員及び審査員となり、自ら発表機関を作り、新時代の感覚表現に努めるとともに、新人の育成に力を尽しました。戦時中、穂高町に疎開し、長野県美術会・中信美術の役員となって、地方美術の振興に貢献しました。1950年(昭和25)、戦争のため中止となっていた新興美術院が再興され活躍しましたが、1953年(昭和28)4月、57歳で亡くなりました。

略歴譜

| 1896年(明治29) | 穂高本郷に生れる。本名は「良作」。初めは「霊水」と号する。 |

|---|---|

| 1916年(大正5) | 当時、日本美術院同人であった橋本静水の内弟子となり、日本美術院研究生となる。 |

| 第9回日本美術院展覧会に、「石灰焼」の大作を出品し、初めて入選する。 | |

| 師の橋本静水は、日本画壇の大家橋本雅邦の親族であったことから、雅邦の画風についても研究し、山水画にその影響をとどめる。 | |

| 第20回院展に「鯉図」を出品して入選してからは、いっそう鯉の研究を深める。 | |

| 古土佐の研究に努める。更に静水に就いて専ら花鳥画の新様式を学び、山水花鳥にその特色を示すに至る。 | |

| 日本美術院の院友に推薦され、その試作展及び本展に17回の入選作を発表する。 | |

| 第10回展の「奈良所見」、第11回展の「しぐれ前」等が、川端竜子に高く評価される。 | |

| 1938年(昭和13) | 同志9名と共に新興美術院を創設して運営委員及び審査員となる。戦時中、穂高町に疎開し、長野県美術会・中信美術の役員となって、郷土の美術界に貢献する。 |

| 1950年(昭和25) | 新興美術院が再興され、号を「良朔」と改称する。東京美術館で第1回に「七面鳥」六曲一双、第2回に「春浅し」を発表する。 |

| 1953年(昭和28)2月 | 「田舎の春」が絶作となる。 |

| 1953年(昭和28)4月22日 | 亡くなる。 |

参考文献

| 南安曇郡誌第三巻下 | 南安曇郡誌改訂編纂会/編 | 安曇野市図書館 |

|---|---|---|

| 安曇野の美術 | 丸山楽雲/編 | 安曇野市図書館 |

| 1993穂高町出身の芸術家総合遺作展 | 総合遺作展実行委員会/編 |