務台 伴語|安曇野ゆかりの先人たち

記事ID:0052093 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新

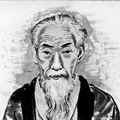

務台 伴語

務台 伴語

むたい ばんご

野沢黌師匠(この地方、最初の小学校)、歌人。

| 生年月日 | 1814年(文化11) |

|---|---|

| 没年月日 | 1887年(明治20)11月27日 |

| 関連地域 | 三郷(野沢) |

| 職業・肩書 | 歌人・塾主 |

| 活躍年 | 明治時代 |

| ゆかりの分野 | 文化(教育) |

経歴

三郷野沢に生れました。幼少の時から学問を好み、陽明学を熊本の横井指山に、書を江戸の関其寧に、謡曲を高遠の熊谷氏に、俳句を京都の梅室素芯に、挿花を松本の松露斎に学びました。本居学派に属し、中村英碩・松岡平臣等同学の士と共に、江戸の田喜庵、松本の伊藤平馬、藤井小弥太等の名士と交友を深めました。天保年間、善光寺奉額百句選句巻頭の「蝉なくや臼になる木ときねの木と」の名句を残しました。地方文化の先駆者として、若い時から家塾を開き、以来40余年、その門に学ぶ者1,000余人、松本等各地からも多数来塾しました。1873年(明治6)、家塾を「野沢黌」とし、この地方で最初の小学校となりました。

略歴譜

| 1814年(文化11) | 三郷野沢の左衛門の次男に生れる。通称を「伴右衛門」という。 |

|---|---|

| 陽明学を熊本の横井指山に、書を関其寧に、謡曲を熊谷氏に、俳句を梅室素芯に、挿花を松露斎に学ぶ。 | |

| 本居学派に属し、中村英碩・松岡平臣等同学の士と共に、江戸の田喜庵、松本の伊藤平馬、藤井小弥太等の名士と交友を深める。 | |

| 善光寺奉額百句選句巻頭の「蝉なくや臼になる木ときねの木と」の名句を遺す。 | |

| 明治初年 | 名前を「伴語」に改名する。別に「景貞」のほか「大遺」「景年」「啓」とも号する。 |

| 1873年(明治6) | 家塾を「野沢黌」とし、この地方で最初の小学校となる。 |

| 1884年(明治17) | 家を長子の精一に譲り、以後、詩歌山水を友として過ごす。 |

| 1887年(明治20)11月27日 | 病気のため亡くなる。 |

| 門下生が師の遺徳を追慕し、邸前に碑を建て、その事績を後世に伝える。 |

参考文献

| 南安曇郡誌第三巻下 | 南安曇郡誌改訂編纂会/編 | 安曇野市立図書館 |

|---|---|---|

| 三郷村誌1 | 三郷村誌編纂会/編 | 安曇野市立図書館 |