本文

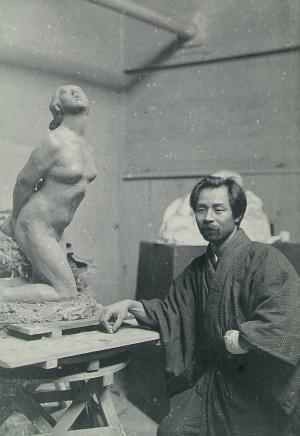

荻原 守衛(おぎはら もりえ)

日本近代彫刻の先駆者

1910(明治43)年、30歳という若さで亡くなります。日本で彫刻を制作した期間はわずか2年。しかし、その間に作り上げた「北條虎吉像」(1909年)、最期の作品「女」(1910年)の石膏原型2点は国重要文化財に指定され、日本近代彫刻の先駆者として活躍しました。

芸術家、そして彫刻家の守衛は、大きく二つの作品との出会いによって生まれました。一つは、同郷・相馬愛蔵の妻、良が穂高に来た際に持ってきた油絵「亀戸風景」。この作品に衝撃を受けて芸術家を志し、何度かの家出の後、親に認められて上京。20歳の頃でした。

絵を学ぶため21歳で渡米。その後、パリ滞在中に見たロダン作の「考える人」に「初めて芸術の威厳に打たれ、美の神聖なるを覚知して茲に彫刻家にならうと決心した」と手記に記しています。

守衛は帰国後、相馬家創業の中村屋(東京)に出入りし、「ロダンの弟子」を慕って多くの芸術家が中村屋に集うようになりました。1958(昭和33)年、約30万人の寄付により開館した碌山美術館(穂高)では、守衛の作品や生涯を詳しく紹介しています。

ゆかりの場所

(中村不折は)粗末な安い部屋を借り、自炊暮しをしているところへ守衛を迎え、茶碗と箸は守衛にゆずって、自分はコップで飯をもり、画筆で手づけの蕪(かぶら)の香のものをつっつくというありさまだった。

(小説『安曇野』第二部 その三より引用)

守衛は渡仏先で書家の中村不折と出会います。信州と縁があるなどの共通点から意気投合し、日本に戻ってからも交流は続きます。その仲を象徴するように、穂高にある守衛の墓には、中村不折の書が刻まれています。

【写真:荻原守衛の墓】