本文

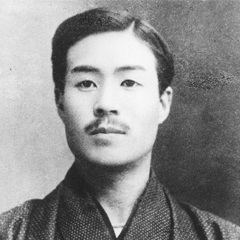

中原 悌二郎(なかはら ていじろう)

荻原碌山と出逢い彫刻家に転向

「出逢い」が大きなテーマの小説『安曇野』。中原悌二郎は日本近代彫刻の先駆者である荻原碌山(守衛)との出逢いを通じて、彫刻家に転向します。碌山美術館(安曇野市穂高)では、中原の作品も見ることができます。

北海道釧路に生まれた中原は、小さい頃から絵を描くことが好きでした。道内の難関学校に進学しますが、画家志望が強くなり上京。生涯の友である洋画家の中村彝と出逢い研鑽を深めました。

1908年、画家の中村不折を通じて初めて碌山と会い、碌山も師事したロダンの話を聞いたり作品の写真を見たりして彫刻への関心が高まりました。2年後に碌山が急逝すると、本格的に彫刻家の道に進みました。

新宿中村屋を訪れたロシア人青年のニンツァをモデルにした「若きカフカス人」(1919年)は、中原の傑作の一つです。作家の芥川龍之介はこの作品を見て、「誰かこの若者に恋する者はいないか。この若者はまだ生きているぞ」と評価したことでも知られています。

ゆかりの場所

その魅力にひかれて、守衛を訪ねる青年美術家は少くなかったが、悌二郎と彝は、彼らの中で最も熱烈な崇拝者であった。悌二郎なぞは、曾(かつ)て守衛がそうしたように、筆を捨てて、鑿(のみ)をとろうとするけはいさえ示しつつあった。

(小説『安曇野』第2部 その一より引用)

第2部冒頭は、荻原碌山が自身のアトリエで記者から取材を受けている所に、中原悌二郎と中村彝が顔を出す場面から始まります。碌山から影響を受けた中原による「若きカフカス人」などは、碌山美術館で見ることができます。

【写真:碌山美術館で展示している「若きカフカス人」】