さまざまな産業がはじまる ―近代の安曇野―

明治(めいじ)時代に入ると、安曇野(あづみの)にも外国からさまざまな学問や技術(ぎじゅつ)が入ってきました。このころから始まる近代(きんだい)という時代、安曇野の人びとはどのようにして、ゆたかになったのでしょうか。

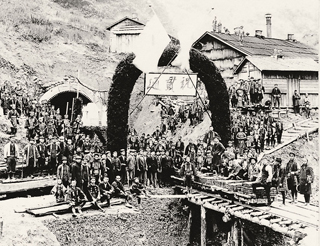

明治35年、白坂トンネルができた

明治・大正時代には、篠ノ井(しののい)線や大糸線といった鉄道が、あいついで開通します。鉄道ができたことで、当時さかんに作られていた“絹糸(きぬいと)”や“材木(ざいもく)”を運ぶための中心地として、駅のまわりはたいへんにぎわいました。

同じころ、安曇野の自然(しぜん)や環境(かんきょう)を生かした、さまざまな産業(さんぎょう)が生まれます。今も安曇野市の特産品(とくさんひん:ちいきを代表する品物)として名前のあがる、ワサビ・ニジマス・リンゴ。これらがさかんに作られるようになったのが、明治・大正時代です。

きれいな水で育てよう!

はじめワサビは、ナシ畑の水はけ用の水路で、ほそぼそと作られていました。

明治20年代ごろになると、ワサビの“かすづけ”が作られるようになりました。かすづけは、犀川(さいがわ)を船で下って新潟(にいがた)へ、鉄道ができると東京などへ売りに出されました。これが高いねだんでよく売れたため、ワサビをつくる人がふえました。今では、長野県で作られるワサビのほとんどが安曇野で育ったものであり、私たちの地域(ちいき)を代表する作物となりました。

きれいな水をつかった産業としては、ニジマスを人の手で育てふやす“養殖(ようしょく)”がさかんになり始めたのもこのころです。

大正15年、明科の倉科多策(くらしな・たさく)という人が、マスの養殖場(ようしょくじょう)を作りました。これが今の「長野県水産試験場(ながのけんすいさんしけんじょう)」となりました。ここでは、ニジマス養殖の研究をしたり「信州(しんしゅう)サーモン」を開発したりするなど、安曇野の水産業がさかんになるきっかけの場となりました。

おカイコさんからリンゴ作りへ

昭和30年代ころ、カイコのよりわけ作業

明治から大正、昭和にかけてこのあたりでさかんだったのが、絹糸(きぬいと)のもとになる“カイコ”を育てる“養蚕(ようさん)”です。

明治・大正時代は、日本で作られる絹糸がたくさん海外に輸出(ゆしゅつ)されていました。養蚕は米作りをしながらできたため、安曇野でも養蚕を始める人がふえました。カイコはとてもデリケートな生き物です。それぞれの家では、家族のねどこよりもよい場所をカイコのためにしつらえ、「おかいこさま」とよんで大切に育てていました。しかし、戦争(せんそう)がおこったり、絹糸よりも安くたくさん作ることができる化学せんいができたり、さまざまな理由が重なってだんだんと養蚕も行われなくなってしまいました。

これにかわって、三郷あたりで行われるようになったのが、リンゴ作りです。それまでカイコのエサとして育てていたクワの木の畑を、リンゴ畑にかえる人がふえたのです。このあたりの土地は、水はけがよく日当たりもよいことから、おいしいリンゴが育ちます。今では「安曇野りんご」として、全国のデパートであつかわれるなど、広く名前が知られるようになりました。