本文

オオカワヂシャ

ゴマノハグサ科

特定外来生物・生態系被害防止外来種リスト

オオカワヂシャ

沈水型

特徴

高さ30cmから100cmの多年草。花は淡い紫色で、花期は4月から9月です。

葉は細く、先はとがっています。

本来の分布域は、ヨーロッパからアジア北部です。

外来生物法により特定外来生物に指定されており、栽培や生きたままでの運搬などが禁止されています。

※外来生物法について(環境省ホームページ)<外部リンク>

生育環境

河川、湧水地、水路などのうち、主に水の流れが緩やかなところに生育します。

流れの速い場所では「沈水型」になります。

心配される影響

水面を埋め尽くし、絶滅危惧種のカワヂシャなど他の植物を激減させています。

また、カワヂシャとの間に雑種をつくることも、その減少の要因となっています。

市内の生育状況

河川、用水路、湧水地、放棄ワサビ田などに生育しています。

豊科ではカワヂシャとオオカワヂシャの雑種であるホナガカワヂシャが記録されています。

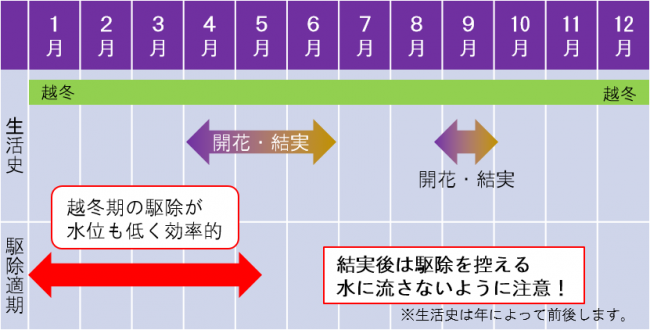

生活史

芽生え

水中からも芽生える。この時期の駆除が効率的です。

高さは50cmから1mになります。

葉は付け根が茎を抱き、縁に細かいギザギザがあります。

開花

4月ころから6月ころまで開花します。9月ころにもう一度開花するものもあります。

オオイヌノフグリの花によく似ています。

結実

※

※ ※特定外来生物同定マニュアル(環境省)より引用

※特定外来生物同定マニュアル(環境省)より引用

花が終わると結実します。細かい種が大量に入っています。

越冬

ロゼットで越冬します。この時期の駆除が効率的です。

駆除方法

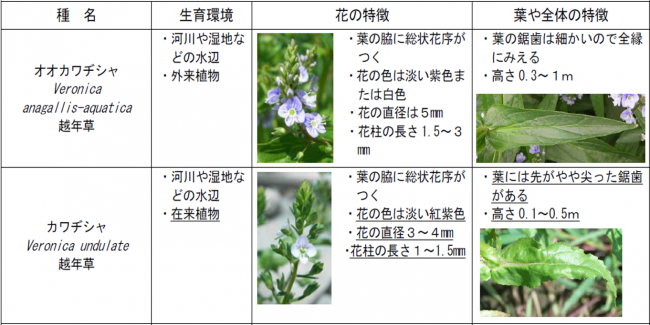

オオカワヂシャは絶滅危惧種※のカワヂシャとよく似ています。生育環境も同じであることから、誤ってカワヂシャを駆除しないよう、事前にカワヂシャが混生していないかよく確認しましょう。

不明な場合は、環境課へご相談ください。

※特定外来生物同定マニュアル(環境省)より引用

※特定外来生物同定マニュアル(環境省)より引用

左:カワヂシャ 右:オオカワヂシャ

※特定外来生物同定マニュアル(環境省)より引用

※特定外来生物同定マニュアル(環境省)より引用

※カワヂシャは、環境省レッドリスト及び長野県レッドデータブックで「準絶滅危惧種」、安曇野市板レッドデータブック2014で「絶滅危惧I類」に指定されています。

手で抜き取る

最も確実ですが、人手と時間がかかります。特に、陸上の砂礫地に大きく群生したものは抜き取りが困難となります。

カマや機械で刈り取る

地上部の刈り取りでも効果はあります。ただし、地下茎からも発芽するため、効果は限定的です。

面積が広い場合などは、頻度や時期をよく考慮することで、刈り取りが有効となる場合がありますが、ちぎれた茎からも再生するため、水の流れが近いところでは機械による刈り取りは控えましょう。

また、種をつける前であれば、切り花状態のオオキンケイギクは特定外来生物の規制対象外なので、通常の除草と同じように処理できます。

※ほかの植物を刈り取らないように注意してください。

※環境保全の観点から、除草剤は使用しないようにお願いします。

カワヂシャなど他の植物を枯らしてしまいます。

また水際が主な生育地であることから、薬剤が水路や河川への流出してしまい、水質を汚染する恐れがあります。

駆除のポイント

種をつける前に駆除する

大量の種を作り、8割が発芽します。花びらがついている間に駆除しましょう。

種が落ちると水の流れに乗って拡散するため、種をつけた後の駆除は逆効果です。

数年間続けて駆除する

土壌に種を蓄積する可能性があることから、数年間発芽が見られなくなるまで、継続的な駆除活動が必要です。

生活史と駆除適期

駆除した後は密封し、もえるごみへ!

特定外来生物は生きたままでの運搬が禁止されています。ごみ袋等に密封し、枯れさせてから「もえるごみ」へ出してください。