本文

【農家民宿推進事業】総務省主催のセミナーで、地域おこし協力隊OGが全国に向けて事例発表&パネラー出演!

総務省主催・子ども農山漁村交流プロジェクトセミナーで、安曇野市の地域おこし協力隊OGが事例発表&パネラー出演しました!

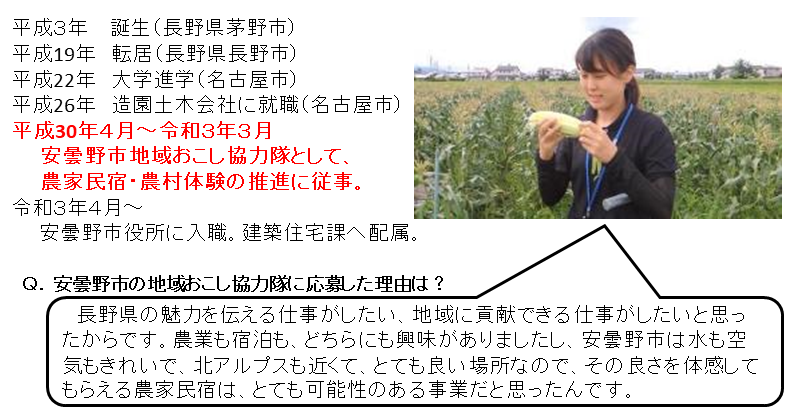

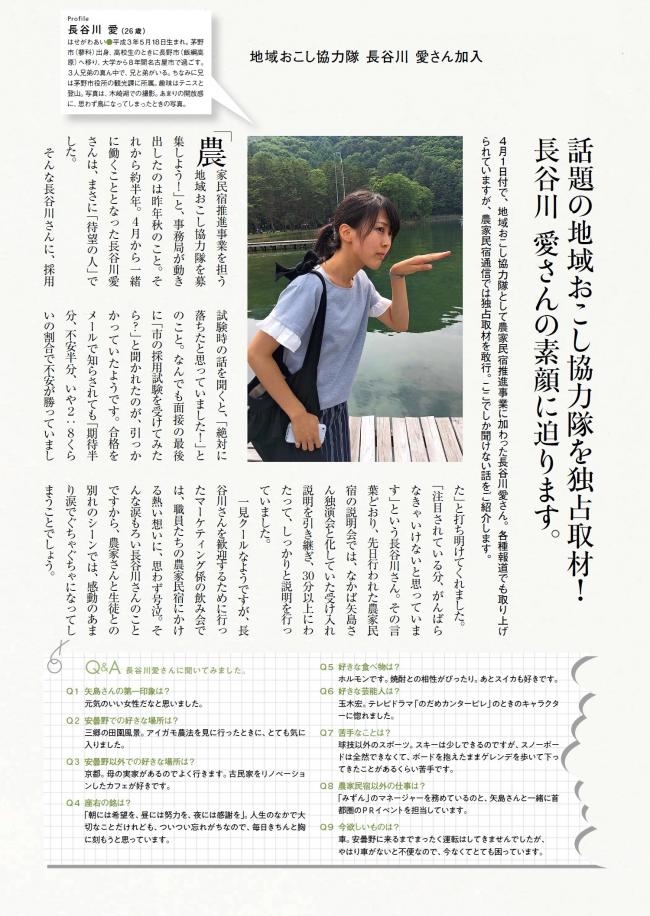

安曇野市では、平成30年度から令和2年度まで地域おこし協力隊として長谷川 愛さんを採用し、農家民宿事業の推進のため、さまざまな活動に従事してもらいました。

安曇野市では、平成30年度から令和2年度まで地域おこし協力隊として長谷川 愛さんを採用し、農家民宿事業の推進のため、さまざまな活動に従事してもらいました。

このたび、3年間にわたる地域おこし協力隊の活動が目に留まり、12月3日、全国の協力隊や自治体等の職員に向けたオンラインセミナー「令和3年度 第1回 子どもの農山漁村交流プロジェクトセミナー」にて事例発表を行い、パネルディスカッションに出演しまた。

当日は全国から200名以上の方が視聴。協議会メンバーも10名ほどが応援に駆けつけ、長谷川さんに静かに声援を送りました。

多くの質問をいただき、時間内にはお答えできなかったため、このHPにて回答を掲載させていただくほか、下記アドレスにご連絡いただければ、直接ご回答させていただきます。

安曇野市農政課:nousei#city.azumino.nagano.jp (#を@に置き換えてください)

【農家民宿推進事業】概要

1.都市部からの教育体験旅行を受け入れます。

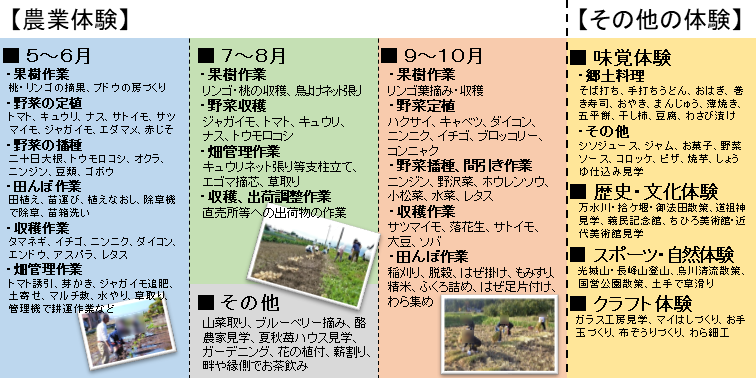

中学生の修学旅行といえば京都などの見学型が定番でしたが、近年では地方へ訪れ、農家の家に泊まって農村体験をしてもらう「農家民宿」を組み込んだ旅行の需要が高まっています。また、夏休み期間中を利用して林間学校として訪れる学校も増えています。

2.一般家庭に宿泊し、農村の暮らしを体験してもらいます。

体験内容は各家庭によってさまざまですが、野菜収穫・種まき・ガーデニング、そば打ち・わら細工・うどん作りなど、それぞれ得意の農村体験を提供しています。また、農家ではない家庭でも受け入れは可能です。その場合、農作業は別の家庭で一緒に行うなど、みんなで協力して受け入れています。

3.最終日は、笑顔と涙でお見送り。

たった一泊でも、一緒に汗を流して働いて同じ釜のご飯を食べると、家族のような絆が生まれます。お別れの時は、生徒だけでなく受け入れ農家も別れを惜しみますが、あちらこちらで聞こえてくるのは「また、遊びに来るね」という声です。このようなつながりによって、安曇野ファンが増え、子どもたちの第二の故郷として安曇野に帰ってきてくれることを期待しています。

| 年度 | 学校数(校) |

生徒数(人) |

方面 | 会員数(軒) |

|---|---|---|---|---|

| 平成27(2015)年度 | 8 | 557 |

大阪府、東京都、千葉県、広島県 |

35 |

| 平成28(2016)年度 | 13 | 1,155 |

大阪府、東京都、千葉県、神奈川県、京都府 |

55 |

| 平成29(2017)年度 |

6 (+訪日1) |

720 | 東京都、千葉県、大坂府、中国(四川省) | 57 |

| 平成30(2018)年度 | 10 (+訪日1) | 1,013 | 大阪府、千葉県、東京都、広島県、福岡県、中国(広東省) | 65 |

| 令和元(2019)年度 | 11 (+日帰り1、訪日5) | 1,334 (+日帰り196) | 大阪府、千葉県、東京都、広島県、兵庫県、中国(広東省・北京市)、台湾 | 70 |

| 令和 2 (2020)年度 |

0 |

0 |

|

73 |

受入農家を募集します!

活動報告

令和3年度

出席者は28軒(オンライン7軒含む)で、委任状は22通。無事に総会成立となり、第1号から第4まで、すべての議案が承認されました。今回は役員改選の年度だったため、今回で退任となる役員と、各地域から選出された新任役員の挨拶がありました。

食品衛生講習会は、長野県松本保健福祉事務所の園田さんによる講演。共同調理の際の注意点を学びました。

安曇野市及び安曇野市農家民宿連絡協議会では、3回目の緊急事態宣言の発出等を踏まえ、令和3年度の県外校の農家民宿受入を全面的に中止することとなりましたが、代替事業としての県内校受入や農家民宿における“安曇野ブランド確立”を見据え、「安曇野わさびをテーマとした農家民宿」の受入メニューを検討。受入農家による体験ツアーを開催しました。

参加した受入農家からは、「これは絶対に楽しい!」「地元にいても、わさび畑の中に入って作業するなんて体験は、なかなかできない」「わさびについて、知らないことばかりで、とても勉強になる」と大好評。後半は、「わさび料理」の講習会を行い、3つにまで絞られているメニュー候補を調理して試食。最終的に「わさびクリームチーズ」を使った料理に決定しました。

体験ツアーの成果を踏まえて、県内校への案内を行いましたが、新型コロナのさらなる感染拡大の影響により、県内校受入もすることとなりました。それでも、これがきっかけとなり、他の自治体からの視察依頼や、県内校から来年度以降の仮予約をいただくなど、一定の成果を出すことができました。来年度は、通常の受入を再開することとなりますが、こうした「安曇野ブランド確立」を見据えた取り組みも、一般客を対象として受入の際に試行していきたいと考えています。

セカンドスクール(※)で安曇野を訪れていた武蔵野市立第六中学校により、農家民宿の受入農家を招いた学習発表会「感謝を伝える会」が開催されました。「感謝を伝える会」では、「武蔵野と安曇野の違いを比べてみた」というテーマで、生徒たちが事前学習や安曇野滞在中に学んだこと、気づいたことなどを発表。自然環境や生き物のこと、食べ物や歴史、お祭りや生活文化などなど、さまざまな観点から武蔵野と安曇野を比べ、発表してくれました。会の最後には、協議会から旬のりんごをプレゼント。生徒さんたちは大変喜んでいました。来年度は、すでに9月初旬に予約をいただいているので、3年ぶりに受入を再開できるよう準備を進めていきます。

※セカンドスクールは、友好都市である武蔵野市が実施している、自然豊かな農山漁村に長期宿泊を行う教育活動。 第六中学校のセカンドスクールは、平成8年のスタート以来、継続して安曇野を訪れています。協議会では、ビレッジ安曇野の民泊部会から引き継ぎ、令和元年度から受入を行っています。

「あづみ農村ワーケーショップ」とは.......

「あづみ農村ワーケーショップ」は、協議会の令和3年度事業計画に基づく「広がりのある受入」として企画・実施したものです。モデルツアーには、農政課の事業でつながりのあった都市部の企業2社から5名を招待。ここに市職員、地元農業者、受入農家を加え、全20名、5チームによる市への事業提案を目的としたツアーとしました。期間中は、農家暮らし体験や5軒の農家民宿をZoomでつないでのオンライン懇親会、地元農業者の見学会、市内観光(自由行動)、そして最終日の事業提案発表会に向けた毎夜の検討会などを行いました。

最終日の発表会では、地元農業者の課題やニーズを踏まえ、都市部で活躍する企業ならではの発想力を活かした提案がなされました(実際に、いくつかは事業実施に向けて調整を進めています)。参加者の方々のご尽力もあり、大変満足度の高い受入となったため、来年度は規模を拡大して実施できるよう検討・調整を進めていきます。

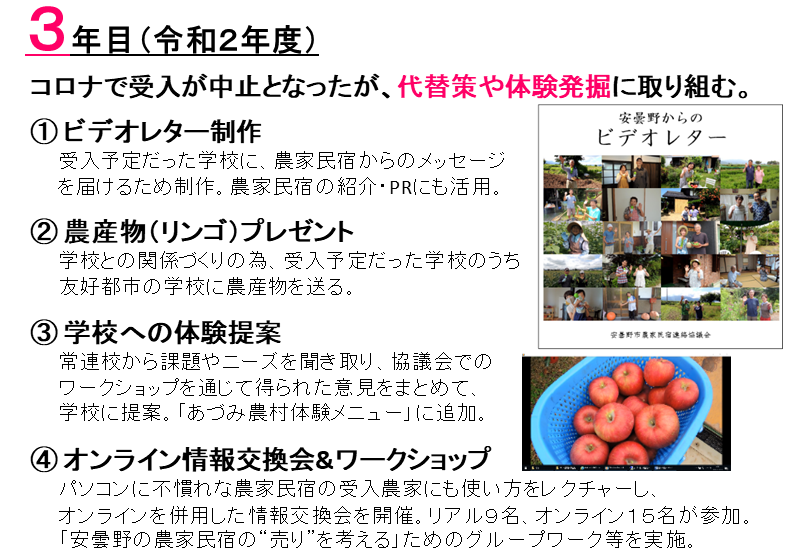

令和2年度

令和元年度下期から令和2年度上期に新たに協議会へ加入した「新規入会者」を対象とした研修会を開催しました。この期間の入会者は、穂高地域部会ばかり10軒。3軒のベテラン会員を研修先として、2日間に分けて行いました。

令和元年度下期から令和2年度上期に新たに協議会へ加入した「新規入会者」を対象とした研修会を開催しました。この期間の入会者は、穂高地域部会ばかり10軒。3軒のベテラン会員を研修先として、2日間に分けて行いました。

7月15日の回では、久保田公民館を入村式会場に見立て、入村式から農家到着、農業体験までの流れを確認。その後、滞在中の注意点など、これまでの経験を踏まえてベテラン会員が説明しました。新規入会者も不安に思っていた点などを相談することができ、有意義な研修会となりました。

4月時点で予約の入っていた16校(合計生徒数2,029人)に対し、「コロナが落ち着いたら来てね!」という想いを込めたビデオレターを作成し、送りました。本編は40分近くあるため(各農家が熱い想いを語っています)、ここでは5分程度にまとめたダイジェスト版を公開します。(企画・取材・撮影・編集:地域おこし協力隊 長谷川 愛)

その後、お礼のメールや生徒さんからのお礼状を送っていただいた学校があり、「こんなに美味しいりんごを、初めて食べた!」「修学旅行では行けなかったけど、コロナが落ち着いたら家族旅行で安曇野に行きます!」といった、うれしい言葉もいただきました。

受入校との交流の一環として、武蔵野市立第六中学校の若槻校長による講演会を、市役所4階大会議室にて開催しました。会員23名、一般3名が参加。講師はオンラインでの出席でした。

受入校との交流の一環として、武蔵野市立第六中学校の若槻校長による講演会を、市役所4階大会議室にて開催しました。会員23名、一般3名が参加。講師はオンラインでの出席でした。

講演のテーマは「安曇野での体験学習に期待すること」。別組織での受入を含めると、20年以上前から行われてきた武蔵野市セカンドスクール事業による第六中学校の受入。より良い体験学習となるよう、校長先生からの要望を聞いたあと、会員たちによるグループディスカッションで、新しい体験活動のコンセプトや内容を考えました。

今年の情報交換会は3本立て。まずは「農家民宿におけるコロナ対策」というテーマで、松本保健福祉事務所の山崎さんよりご講演いただきました。事務局からの「活動報告等」をはさんで、最後は「安曇野の農家民宿の“売り”を考える」をテーマとしたグループディスカッション。様々な提案をいただきましたので、今後の営業に役立てます。

令和元年度

5月から10月にかけて国内教育旅行11校、1,177名の受入を行いました。初回受入の入村式には市長も駆けつけ、「安曇野のファンになっていただき、ぜひ将来は移住してほしい」とご挨拶させていただきました(実は退村式にも駆けつけました)。

5月から10月にかけて国内教育旅行11校、1,177名の受入を行いました。初回受入の入村式には市長も駆けつけ、「安曇野のファンになっていただき、ぜひ将来は移住してほしい」とご挨拶させていただきました(実は退村式にも駆けつけました)。

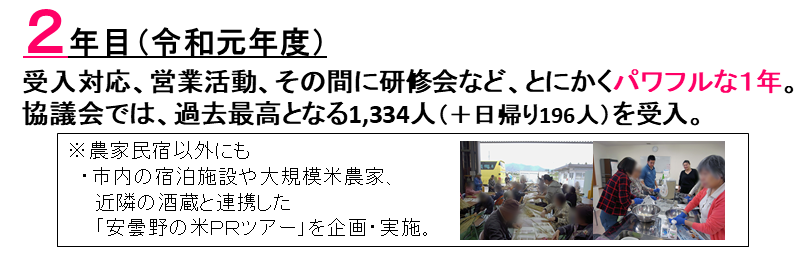

事業開始から5年となる今年度は、過去最大の受入数となりましたが、その後の訪日や日帰り受入も含め、大きな事故等もなく、無事に終えることができました。

協議会では初めてとなる、日帰り農業体験の試行受入を行いました。196名の生徒が8軒の農家に分かれ、りんごの摘果や夏秋いちご収穫などを行いました。生徒たちは、その後、白馬の宿に一泊。翌日は白馬でラフティングなどを体験し、再び安曇野へ。ホテルで一泊し翌日に、堀金物産センターで地元商品の販売会を行いました。

協議会では初めてとなる、日帰り農業体験の試行受入を行いました。196名の生徒が8軒の農家に分かれ、りんごの摘果や夏秋いちご収穫などを行いました。生徒たちは、その後、白馬の宿に一泊。翌日は白馬でラフティングなどを体験し、再び安曇野へ。ホテルで一泊し翌日に、堀金物産センターで地元商品の販売会を行いました。

日帰り受入は、「宿泊は負担が大きい」という受入農家への対応策として検討し、試行したものでしたが、今回の受入を通じて様々な課題が見えてきました。

6月から11月にかけて、訪日教育旅行4校、訪日一般旅行1件、157名の受入を行いました。訪日の受入は、平成29、30年度に1校ずつ行っていましたが、これほどの数の受入を行うのは、今年度が初めてでした。

6月から11月にかけて、訪日教育旅行4校、訪日一般旅行1件、157名の受入を行いました。訪日の受入は、平成29、30年度に1校ずつ行っていましたが、これほどの数の受入を行うのは、今年度が初めてでした。

それでも、訪日・一般受入を希望する会員も増え、指さし会話表や翻訳アプリの活用など、さまざまな工夫をして受入を楽しんでいるようでした。

地域会員相互の情報交換や交流促進を目的とした地域部会交流会が、6月から翌年1月にかけて各地域で行われました。地域部会は今年度の総会で承認され発足したものです。

地域会員相互の情報交換や交流促進を目的とした地域部会交流会が、6月から翌年1月にかけて各地域で行われました。地域部会は今年度の総会で承認され発足したものです。

今後は、地域部会を主体として新規入会者の研修会を行うほか、送迎の相互支援や合同体験など、近くの会員と協力しながら受入を行う体制を築いていければと思っています。

受入校との交流の一環として、平成27、30年度に受入を行った学校の先生をお招きした講演会を、市役所4階大会議室にて行いました。会員16名、一般8名が参加。「農家民宿体験が子どもたちに与えるもの」をテーマにお話いただきました。

受入校との交流の一環として、平成27、30年度に受入を行った学校の先生をお招きした講演会を、市役所4階大会議室にて行いました。会員16名、一般8名が参加。「農家民宿体験が子どもたちに与えるもの」をテーマにお話いただきました。

生徒たちの感想は、これまでお礼状等でしか知ることができませんでしたが、旅行前後での変化や学習発表会の様子など、先生から直接話を聞ける大変良い機会となりました。

先進地視察研修として、信濃町で農家民宿の受入を行っている「Farmstay しなの」へお伺いしました。こちらは宿泊事業者と連携して一般社団法人を組織し、行政からの支援を受けずに運営しています。会員12名が参加しました。

先進地視察研修として、信濃町で農家民宿の受入を行っている「Farmstay しなの」へお伺いしました。こちらは宿泊事業者と連携して一般社団法人を組織し、行政からの支援を受けずに運営しています。会員12名が参加しました。

当日は代表理事の佐藤様にご対応いただき、廃校となった校舎を利用した体験施設で、概要説明や郷土食の調理体験などをさせていただきました。その後は受入農家にお伺いし、特産品に育てた「ナツハゼ」の畑や加工品をご紹介いただきました。

会員相互の情報共有や交流促進の機会として、情報交換会を堀金公民館調理棟で開催しました。会員32名が参加。前半は豊科消防署の宮嶋さんによる安全管理講習で、AEDの使用法やケガ時の対応について学びました。

会員相互の情報共有や交流促進の機会として、情報交換会を堀金公民館調理棟で開催しました。会員32名が参加。前半は豊科消防署の宮嶋さんによる安全管理講習で、AEDの使用法やケガ時の対応について学びました。

「受入の思ひ出」を見ながらの昼食をはさんで、後半は活動報告。各幹事が取り組んだ課題「協議会の在り方」「事前学習テキスト」「研修会」「訪日受入」「地域部会」等について報告し、グループディスカッションを行いました。

平成30年度

5月から10月にかけて国内教育旅行10校、969名の受入を行いました。大きな事故等もなく、無事に終えることができました。

5月から10月にかけて国内教育旅行10校、969名の受入を行いました。大きな事故等もなく、無事に終えることができました。

1月に訪日教育旅行1校、44名を受入ました。平成29年度に続き、2回目の受入でした。今回は真冬の受入ということで、農業体験はできませんでしたが、着付け体験など各家庭で工夫を凝らした受入を行いました。

1月に訪日教育旅行1校、44名を受入ました。平成29年度に続き、2回目の受入でした。今回は真冬の受入ということで、農業体験はできませんでしたが、着付け体験など各家庭で工夫を凝らした受入を行いました。

平成29年度

5月から7月にかけて国内教育旅行6校、691名の受入を行いました。大きな事故等もなく、無事に終えることができました。

7月に訪日教育旅行1校、29名の受入を行いました。これまで国内教育旅行を行ってきましたが、訪日教育旅行の受入は今回が初めてでした。入村式の時間が遅く短い時間でしたが、どの家庭も試行錯誤しながらも、濃密な時間を過ごしたようでした。

7月に訪日教育旅行1校、29名の受入を行いました。これまで国内教育旅行を行ってきましたが、訪日教育旅行の受入は今回が初めてでした。入村式の時間が遅く短い時間でしたが、どの家庭も試行錯誤しながらも、濃密な時間を過ごしたようでした。

平成28年度

5月から10月にかけて国内教育旅行13校、1,155名の受入を行いました。熊本地震の影響もあり、九州地方からの方面替えの予約が多く入り、事業開始から2年目にもかかわらず、1,000名の大台を超える受入となりました。

平成27年度

5月から10月にかけて国内教育旅行8校、557名の受入を行いました。初めての試みでしたが、大きな事故等もなく、無事に終えることができました。