本文

令和3年度後期企画展「江戸時代を生きるー出来事を記録する古文書ー」

安曇野市では平成21年度から地域資料の調査をすすめてきました。平成30年10月1日の安曇野市文書館開館後には三郷村誌編さん室で収集された複写資料の使用許諾や、新たな資料の寄贈・寄託をすすめています。調査活動を通して新たに発見された資料から、江戸時代の様子を紹介します。

期 間 令和3年9月5日日曜日から令和3年12月28日火曜日まで

(9月13日月曜日から9月15日水曜日までは燻蒸作業のため臨時休館)

会 場 安曇野市文書館閲覧コーナー

主 催 安曇野市教育委員会

担 当 安曇野市教育委員会教育部文化課博物館係(安曇野市文書館)

皆さんは古文書というと何を思い浮かべますか?

掛軸になり床の間に飾られているもの、巻物になって美術館に展示されているもの、多くの方が思い浮かべる古文書は、美術品としての価値が高かったり、有名な人物が書いていて文化財指定されていたりするものだと思います。しかし、世の中にある古文書の大半はそういった「特別なもの」ではありません。江戸時代に生きた人々が、日々の暮らしの中で起こった様々な出来事を伝えるために書かれたものばかりです。

身近に存在する古文書の中にこそ、江戸時代を生きた人々の息遣いを感じることができます。

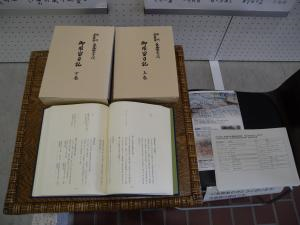

村役人が記した日記

安曇野市域が位置していた松本藩には、村ごとに置かれた庄屋・組頭・長百姓と呼ばれた村役人のほかに、複数の村を統括するための組手代が置かれていました。組手代は村々から届いた願書を藩に提出したり、藩から来た命令を村に伝達したり、年貢の計算をしたり、様々な業務を行っていました。こうした日々の業務でやり取りされた書類をまとめて写したり、出来事を記録したりした文書が「万書留帳」や「御用留日記」です。

←御用留日記

←御用留日記  ←万覚書帳

←万覚書帳

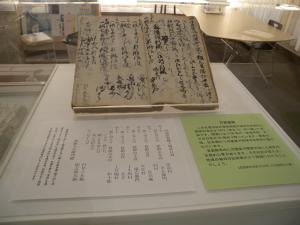

課税を計算する

江戸時代の税金である年貢も、毎年村々に文書で伝えられていました。藩から通知される課税目録を一般的に『年貢割付状』や『年貢免状』と言います。課税目録を受けた村では、村人ひとりひとりの負担を決め、『年貢勘定帳』などが作成されます。年貢の収納や計算は村役人の仕事でした。その年の年貢が出揃うと藩の役人が確認を行い、収納量を満たしていれば『皆済目録』が出されました。

年貢として納めた米の計算は、大変厳しく行われました。藩からの要求量が村にとって大変な負担になることも少なくありませんでした。貞享4年に起きた貞享騒動は、年貢の負担を軽減するために起こったものです。多くの村の年貢に関する文書が揃えば、当時の村人の負担がより鮮明になっていくことでしょう。

←御水帳(検地帳)

←御水帳(検地帳)

用水を絵図に描く

安曇野市内には複数の堰(用水)が流れています。この堰の多くは江戸時代に開発されたものです。コンクリートを使用した土木技術が発達している現在と違い、江戸時代は堰の流れを維持することも大変な苦労がありました。堰の管理を任された家では、村々の費用負担を計算した帳簿や、土木工事のための人足を記した帳面が多く残されています。

堰の工事の際には、材料の工面を記した『出来形帳』のほか、工事の見取り図を描いた絵図が作成されました。言葉だけで伝わらない現場の状況を、空中から見た様子を思い浮かべながら描いています。

←信州安曇郡保高組合見取絵図

←信州安曇郡保高組合見取絵図

物流を管理する

江戸時代の物流は陸路のほかに河川を利用した水運も使われていました。輸送路の整備はその地域を治める藩の仕事でした。松本藩でも江戸時代の初期に街道が整備され、荷継ぎや人々が宿泊する宿場が設備されました。安曇野市内には、豊科地域の成相町村・新田町村と穂高地域の穂高町村・等々力町村に宿場が置かれ、問屋を務めた家が物流の管理をしていました。

一方、河川を利用した水運は梓川水系を中心に発達していました。特に松本藩では梓川上流で伐り出された木材を、下流の長野方面に運搬していました。明科地域の下押野村には番所が置かれ、運ばれてくる木材の材質と数量を確認していました。

山林資源を利用する

江戸時代の人々にとって山林原野は生活を支える様々な資源の供給源でした。建物を建てるための木材だけではなく、日々の燃料や田畑の肥料、家畜の餌など数えきれません。藩では資源を確保するため「御林」を設定し、周辺の人々の利用を制限していました。

村の周辺にある共同利用地を入会地と呼びます。居住地や耕作地の背後に山林原野を抱える村は、一村単独の入会地を持つことができましたが、平野部にある村では山付きの村から利用を許可されて、遠方の入会地まで出向く必要がありました。入会地では度々、土地の境や利用権の有無を巡って争いが起こります。こうした争いを「山論」と言いました。

祭りを楽しむ

安曇野市域に残る多くの祭りの起源は江戸時代に遡るものも少なくありません。特に安曇平で代表的な「お船祭り」も江戸時代から行われてきました。穂高地域の古文書には「お船祭り」に関連したものがあります。

←御祭礼諸事控

←御祭礼諸事控

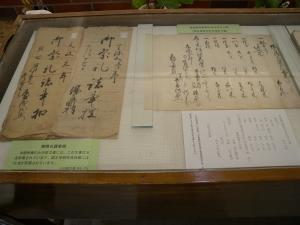

文化人との交流

安曇野市域が観光地として有名になるのは、太平洋戦争後のごく最近のことですが、江戸時代にも安曇野市域を訪れた有名人がいました。それは「十返舎一九」です。一九は松本城下に滞在した後、豊科地域を訪れ、満願寺を訪れました。

江戸時代の情報伝達手段は手紙が中心でした。人々は事あるごとに手紙を書いています。一九も滞在時の御礼を手紙に記し、相手に思いを伝えています。

古文書を整理する

安曇野市文書館では、地域の古文書を受け入れて整理をしています。古文書の内容を把握することは、地域の歴史の解明につながる大切な仕事です。整理した古文書を多くの市民の方に利用していただくのも文書館の重要な使命です。

あなたの周りにも古文書が・・・

これまでに紹介してきた古文書は、それぞれの家に伝承してきたものです。古文書の保管場所は様々ですが、多くは土蔵に納められています。長年片付けられずにいた物置の隅、開かずの引き出しとなっている箪笥の中、登ったことのない天井裏など、思いもよらないところから、古文書が顔を出すことがあるでしょう。しかし、市場に流出した多くの文書は、その後行方が分からなくなる場合が大変多いです。処分を考える前に安曇野市文書館へご相談ください。

関連講演会・講座

*下記の講演会・講座は終了しました。

文書館で配布資料や記録DVDをご覧いただけます。

講演会「古文書研究発表会」

市内で活動する歴史研究会が活動の中で研究した内容を発表していただきます。

日 時 令和3年10月3日日曜日 午後1時30分から午後3時まで

発 表 者 穂高古文書勉強会

下鳥羽の古文書を読む会

豊科郷土博物館友の会 郷土史部

*文書館に記録DVDがあります。

講座「江戸時代の家作りー家作史料にみる安曇野の伝統民家ー」

江戸時代に書かれた家作史料から、安曇野の民家の伝統とその特徴を読み解きます。

日 時 令和3年10月24日日曜日 午後1時30分から午後3時まで

講 師 梅干野 成央 氏(信州大学学術研究院工学系准教授)

講座「絵図の読み方・調べ方」

江戸時代に描かれた絵図と現代の地図との違い、それぞれの絵図の特徴に沿った調べ方・読み方を解説します。

日 時 令和3年11月7日日曜日 午後1時30分から午後3時まで

講 師 青木弥保(市教育委員会)

*文書館に記録DVDがあります。

*『安曇野市文書館紀要第3号』展示記録「江戸時代に生きるー出来事を記録した古文書ー」に講座記録を掲載しています。