本文

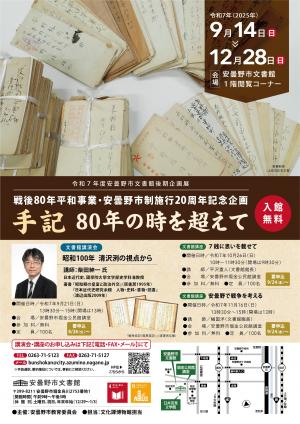

令和7年度文書館後期企画展「手記 80年の時を超えて」

安曇野市制施行20周年記念企画

戦後80年平和事業「手記 80年の時を超えて」

戦争と向き合った先人の手記(従軍記、日記、郵便、作文)を通して、当時の出来事やその時の思いを知ることにより、平和を守り続けることの大切さについて考えます。

戦争と向き合った先人の手記(従軍記、日記、郵便、作文)を通して、当時の出来事やその時の思いを知ることにより、平和を守り続けることの大切さについて考えます。

期 間 令和7年9月14日(日曜日)から12月28日(日曜日)

午前9時から午後5時まで

休館日:土曜日、祝日

場 所 安曇野市文書館1階閲覧コーナー

費 用 無料

令和7年度後期企画展チラシ [PDFファイル/4.35MB]

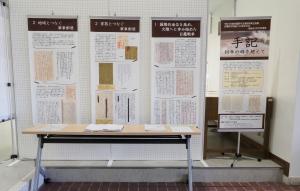

展示内容

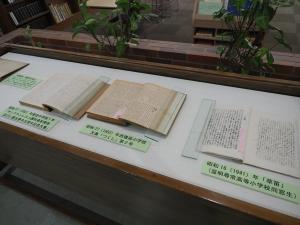

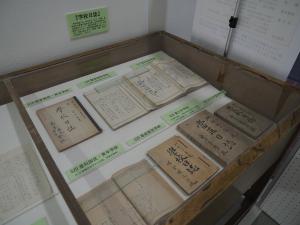

令和7(2025)年は、昭和20(1945)年の終戦から80年を数えます。当館には、戦争と向き合った先人の手記(従軍記、日記、郵便、作文、学校日誌)約700点が収蔵されています。これまで80年以上、ご家庭や地域の公民館、学校などで大切に保管され、受け継がれてきた資料(記録)です。その中から以下の資料について紹介します。

1.従軍記 2.軍事郵便 3.軍隊手帳 4.学校日誌 5.作文集 6.日記

これらの資料をもとに当時、この地で何が起きていたのか、その時どんなことを考えていたのかを知るとともに、平和な社会の実現に向けて私たちができることを考えあう機会とします。

1 国際的地位を高め、大陸へと歩み始めた 日露戦争

丸山作市郎は、「凱旋之翌月指録之」として、帰国後「日露従軍記」を記しました。明治37(1904)年の12月7日に召集令状を受けた丸山は、同月10日田沢発上り三番列車で上京し、同月12日歩兵第49連隊第3中隊に編入されます。翌年の明治38(1905)年11月29日田沢駅にて「近隣知人及ヒ村内有志者ノ人々ニ出迎ヘラレ茲ニ全ク無事凱旋ス」までの約1ヶ年を、罫紙全122頁に渡って、詳細に記録しています。ロシアとの戦いが始まる経緯や兵役召集に関わる当時の国民意識、兵役中唯一の戦いであった5月19日から28日までの交戦の詳細が10頁分記録されています。

2 家族とつなぐ、地域とつなぐ 軍事郵便

出征兵士とその兵士を国内で支えてきた家庭や地域住民とをつなぐ唯一の手段が、戦時下での郵便、軍事郵便でした。当館には、674点の葉書や書簡が収蔵されています。軍事郵便は、2種類に分けることができます。ひとつは、出征兵士と家族とのやり取りです。もうひとつは、兵士を送り出した地域住民とのやり取りです。

また、軍事郵便以外に、出征兵士と家族をつないでいたものがありました。高家小学校昭和7(1932)年3月22日、「出征兵士御家族様」と題した文集です。序文に「祖国の為に出征兵を出されましたる皆様方御家族の上を思いまして誠に感慨に堪えません。学校児童が皆様方に深き思いをよせて心を練っての純な無邪気な現れです。」とあります。

3 軍人としての証 軍隊手帳

軍隊手帳は、軍人全員に配付されています。冒頭には、軍人としての心構えが勅諭(天皇の言葉)として記載されています。手帳の後半は、履歴です。配属部隊名やその配属期日、戦闘への参加記録等を本人や担当が記入しています。

4 学校日誌にみる戦争

(1)日米開戦(昭和16(1941)年12月8日)

日米開戦当日、学校日誌は戦況をかなり正確に記しています。また、翌年2月に日本軍がシンガポールを占領すると、全校児童をあげての「戦捷祝賀」の旗行列をおこなっています。開戦後の連勝に浮き立つ日本のようすが目に浮かびます。

(2)穂高が爆撃された日

昭和20(1945)年5月19日昼前、安曇野市上空に飛来した米軍のB29一機が穂高の三枚橋付近に3発(学校日誌では6発と記載)、さらに北上して有明の新屋地区には12発の爆弾を投下しました。穂高では国民学校の校舎に大きな損害をあたえ、有明では3名の住民が犠牲となっています。この爆撃の様子を、穂高国民学校の学校日誌が詳細に記録していました。

(3)勤労奉仕の学校生活

子どもたちは、授業もそっちのけで勤労奉仕に駆り出されました。麦踏、稲刈、脱穀、薬草採集とさまざま。昭和19(1944)年、東川手では6月から10月に48日もの農事休業が設けられ、勤労奉仕日も31日、勉強よりも食糧増産が子どもたちの仕事となりました。松本の陸軍飛行場の建設にも出かけています。農家が比較的少ない豊科などでは、クラスの友人の出征兵士の農家での手伝いが割り当てられました。

(4)兵士を送る、遺骨を迎える

満州事変、日中戦争、太平洋戦争と続いた戦争で、多くの兵士が軍隊に送られました。小学生たちは出征する兵士たちを歓呼の声で戦場へと送り出したのですが、戦死者の遺骨の帰還を出迎え村葬・町葬に参列するのも小学生の役割でした。戦争の光と影、明暗を分けるこの光景は子どもたちの目にどう映ったでしょう。

(5)日本の敗戦(昭和20(1945)年8月15日)

昭和20(1945)年8月15日ラジオから昭和天皇の肉声が流れ、連合国のポツダム宣言を受け入れ無条件降伏したことを明らかにしました。昭和6(1931)年から続いた長い戦争、アジアで2千万人、日本で3百万人もの人々の命をうばった、悲惨な戦争の終わりでした。

放送を聞いた人々の心中には、虚脱感や前途への不安、戦争終結への安堵や喜び…、さまざまな思いが渦巻いたことでしょう。

5 子どもは社会の鏡

社会を映す鏡は、子どもたちが発する言葉にあります。今回の企画展では3人の文章を紹介します。

「草笛」は温明尋常高等小学校を卒業した子どもが、昭和16(1941)年に書いたものです。次の2人は、サンフランシスコ講和条約調印の翌年、昭和27(1952)年に小学生と中学生が書いたものです。「文集つくし」の発行に当たって丸山五郎校長は「文は人だと言った人がいます。この文集の一つ一つの文をよく読み味わって、さらに勇気をふるいおこして、新しい出発をしましょう」と記しています。

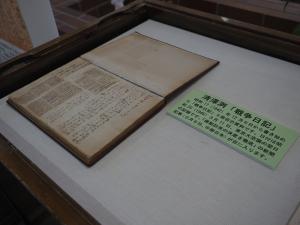

6 清澤 洌 対米戦争への警鐘・大戦時下を記録する

戦前・戦中に活躍したジャーナリスト清澤洌は、『非常日本への直言』など多くの著作を通して、対米戦争への警鐘を鳴らし、協調を訴えてきました。

今回の企画展では、清澤の2つの日記を紹介します。1つは、記者として、ロンドン海軍軍縮会議(昭和5(1930)年)に参加した時の記録や昭和12(1937)年から昭和13(1938)年にかけて日本ペンクラブ理事として、国際ペンクラブ理事会、ブリュッセル会議、国際学術会議に参加した時の記録が書かれた日記です。もう1つは、昭和17(1942)年12月から清澤が書き始めた「戦争日記」と題する日記(昭和29(1954)年『暗黒日記』として東洋経済新報社から刊行)です。

関連講演会・講座

申込方法等は広報あづみの等でお知らせします。

講演会「昭和100年 清沢洌の視点から」

(1) 日時 9月21日(日曜日) 午後1時30分から午後3時(開場 午後1時)

(2) 場所 堀金公民館講堂

(3) 講師 柴田 紳一 氏(國學院大學准教授)

講座「7銭に思いを載せて」

(1) 日時 10月26日(日曜日) 午前10時から午前11時30分(開場 午前9時30分)

(2) 場所 堀金公民館講堂

(3) 講師 平沢 重人(市文書館長)

講座「安曇野で戦争を考える」

(1) 日時 11月16日(日曜日) 午後1時30分から午後3時(開場 午後1時)

(2) 場所 堀金公民館講堂

(3) 講師 幅 国洋(文書館職員)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)