本文

企画展アーカイブ

【移動展】絵と詩 少数民族ショルのこころ展

期間:2026年2月4日(水曜日)ー2月15日(日曜日)

会場:安曇野市豊科郷土博物館 1階・2階ホール

主催:東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門(UーParl)

共催:安曇野市教育委員会

観覧無料 *常設展の観覧は要入館料(100円)

広大なシベリアの森林地帯に暮らす少数民族ショル。彼らは自然と共に生き、長い年月をかけて独自の言葉、文化、精神世界を育んできました。本展では、ショルの人々が描いた絵画と詩をパネルで展示します。彼らの暮らし、自然観、伝統、そして心の奥にある想いを紹介します。

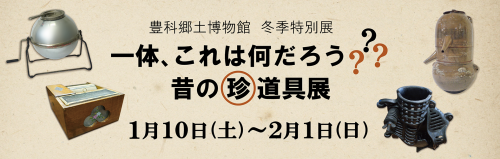

冬季特別展示

一体、これは何だろう? 昔の(珍)道具展

日時 令和8年1月10日(土曜日)から2月1日(日曜日)

月曜休館 祝日の場合は翌日休館

関連企画 こたつ講座 第5回

大正の発明・ゼンマイ式自動蝿捕器を実際に動かし、語る

講師 窪田尚幸(学芸員)

日時 1月31日土曜日10時30分か

安曇野市制施行20周年記念 戦後80年平和事業 企画展

日中戦争、太平洋戦争下の安曇野の人々

会期:令和7年8月2日(土曜日)-10月5日(日曜日)

月曜休館 祝日の場合は翌日休館 ただし9月22日(月)のみ開館

令和7年度夏季企画展ちらし [PDFファイル/1.73MB]

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.31」

「日中戦争、太平洋戦争下の安曇野の人々」[PDFファイル/3.37MB]

令和6年度春季企画展

「食卓の風景 食と家族の80年」

食卓から家族を見た時、どんな風景が見えるだろう。献立は誰が決めるか。食材はどこで誰がどう手に入れるか。調理は誰がするか。家族はどのように座って食事を食べているか。戦後80年の食と家族の変化を見てみよう。

期日:5月18日(日曜日)まで開催中

休館日:月曜日及び月曜日が祝日の場合は火曜日

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.30」

「食卓の風景 食と家族の80年」パンフレット [PDFファイル/1.79MB]

食卓の風景 食と家族の80年 イラスト解説 [PDFファイル/6.6MB]

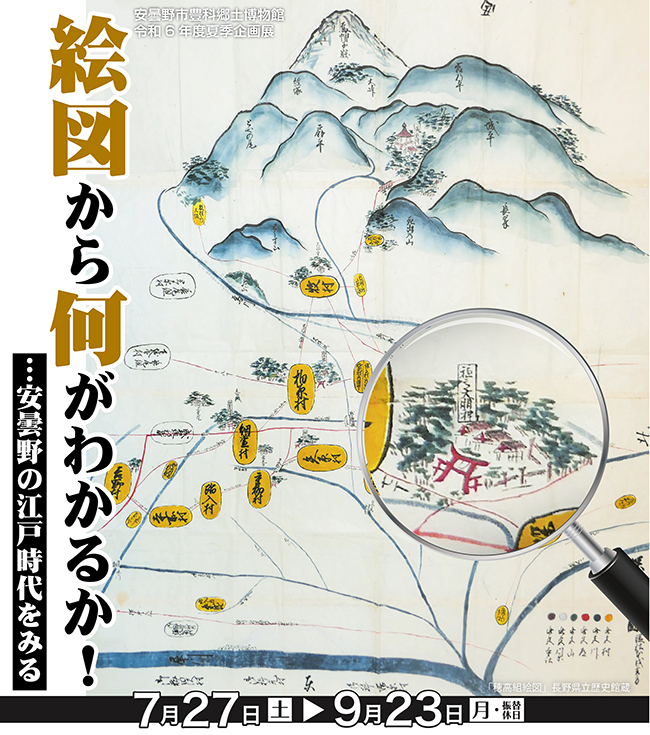

令和6年度夏季企画展

絵図から何がわかるか!・・・安曇野の江戸時代をみる

期日:令和6年7月27日(土曜日)から9月23日(月・振替休日)

休館日:月曜日及び月曜日が祝日の場合は火曜日

江戸時代の人々がイメージした安曇野を、絵図を通じてさまざまな角度から探ります。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.29」

絵図から何がわかるか!・・・安曇野の江戸時代をみる [PDFファイル/2.32MB]

令和5年度春季企画展

はくせい動物園

―となりあって生きている野生動物たち―

令和5年度春季企画展「はくせい動物園」 [PDFファイル/2.7MB]

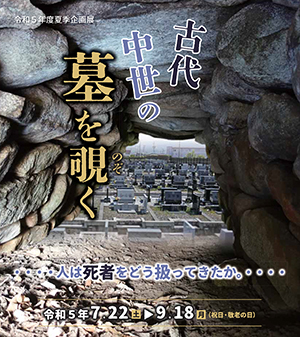

令和5年度夏季企画展

古代・中世の墓を覗(のぞ)く

・・・・人は死者をどう扱ってきたか。・・・・

開催期間 令和5年7月22日土曜日から9月18日月曜日

安曇野には、100基以上の古墳が残っている。明科中川手では平安時代の木棺墓が発見され話題となった。しかし、古代・中世の墓の発見は少ない。それも誰が埋められたかはわかっていない。ただ、厚い薄いはあるが、死者は何らかのかたちで葬られたようである。

江戸時代中頃、供養を目的とした墓石、先祖の墓が登場する。死者は別の場所に土葬されやがて忘れられていく。大正時代、火葬が一般化し供養と納骨ができる「○○家之墓」が登場し、家の墓が戦後できあがる霊園を埋め尽くす。

現在、墓じまい、合葬墓、散骨、樹木葬、など墓についての話題が世の中を賑わしている。家の墓が曲がり角にきているのである。

供養されず、だれが埋められたかわからない古代・中世の「墓」、それを覗(のぞ)きみてはいかがであろうか。現在の、そして未来の墓を考えるうえで、少しは役に立つのではないだろうか。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.28」

古代・中世の墓を覗(のぞ)く・・・・人は死者をどう扱ってきたか・・・・[PDFファイル/2.57MB]

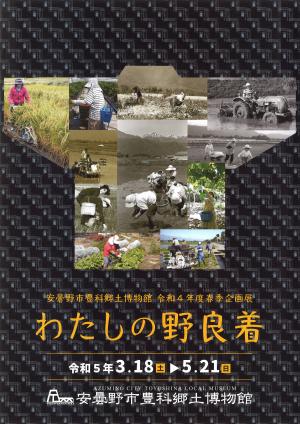

令和4年度春季企画展

わたしの野良着

【期間】 令和5年3月18日(土曜日)から5月21日(日曜日)まで

安曇野では農作業などへ出ることを野良へ出るといい、野良仕事で着るものを野良着と呼びました。

野良着には、動きやすく、汚れても手入れがしやすく、日差しや虫などから身体を守り、汗をかいても蒸れにくいなど、さまざまな機能が必要です。

昔、安曇野では、どんな野良着を着ていたのでしょう。どんな機能性があったのでしょう。そして今はどんな野良着を着ているのでしょう。

野良着から、人々の意識や暮らしの変化をよみときます。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.27」

わたしの野良着[PDFファイル/2.02MB]

令和4年度夏季企画展

安曇野市平和都市宣言10周年記念「安曇野の戦争 ―郷土から戦場へ―」

【期間】 令和4年7月23日(土曜日)から9月19日(月曜日)まで

この12月、安曇野市が平和都市宣言をしてから10周年を迎えます。

先の大戦まで、家族と暮らし、普通の生活をしていた安曇野の多くの人々が兵士となって戦場へ向かいました。過酷な戦いのなか、多くの命が失われました。

ここではノモンハン事件の航空戦で命をおとした安曇野市豊科出身の陸軍飛行兵の資料、戦後50年がたってアメリカから安曇野市に還ってきた二つの寄せ書きのある日章旗を取り上げて、戦争のほんの一面を展示します。

この企画が、戦争で失われた命や辛苦を忘れず、平和を守るという気持ちを強く持ち、未来へ平和の大切さを伝えていく、その一助になればと願います。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.26」

安曇野の戦争安曇野の戦争−郷土から戦場へ−[PDFファイル/2.06MB]

令和3年度春季企画展

「八面大王と田村麻呂」-その原点へ、魔道王登場-

【期間】令和4年3月19日(土曜日)から5月22日(日曜日)まで

『信府統記』(1724年)には、安曇野で万民を苦しめる鬼賊の魏志鬼、八面大王とも呼ばれるが、都からやってきた坂上田村麻呂に征伐される伝承があります。もうひとつ中房山をすみかとして人々を苦しめる鬼賊、魔道王の伝承もあります。

ところがそれより以前にみられる文書には、八面大王は塔原村の人々によって敬いあがめられた神様として存在しています。

この企画展では原点に立ち戻って、八面大王、田村麻呂、魔道王に迫りました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.25」

八面大王と田村麻呂―その原点へ、魔道王登場―[PDFファイル/1.95MB]

「満願寺の古文書」市指定文化財指定記念 令和3年度夏季企画展

「満願寺展2 殿様と庶民の満願寺」

期間 7月22日(木・祝)から10月10日(日曜日)

安曇野きっての名刹、満願寺は時の領主たちの崇敬が厚く、大切に保護されてきました。

その姿を、織田信長が満願寺に宛てた「天下布武」の朱印状など、安曇野市指定文化財に昨年度指定された、「満願寺文書」からみていきます。

また「クリョウサマ」と呼ばれた満願寺は庶民の信仰も厚く、かつて安曇野で新盆を迎える家は、8月9日に参詣して死者の霊を迎える「ホトケムカエ」を行ってきました。

安曇野穂高・満願寺の当時のすがたに迫ります。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.24」

=満願寺展2= 殿様と庶民の満願寺 [PDFファイル/1.81MB]

チラシ [PDFファイル/1.47MB]

安曇野市制施行15周年記念 令和2年度春季企画展

安曇野の外来動植物さんぽー身近な自然から学ぶー

期間 令和3年3月20日から5月23日

私たちの暮らしの周りには多くの外来の動植物が生育・生息しています。

悪者扱いされがちな外来種ですが、そもそも、外来種って何でしょう?

展示では安曇野でみられる身近な外来種の生育環境や生態をひもといてご紹介します。

そこには人間の活動の影響が大きく関わっています。

安曇野の身近な自然をとらえる扉を開いてみませんか。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.23」

安曇野の外来動植物さんぽから身近な自然から学ぶから [PDFファイル/3.35MB]

チラシ [PDFファイル/2.91MB]

安曇野市制施行15周年記念 令和2年度秋季企画展

満願寺展1 描かれた満願寺とその自然

期間 令和2年9月5日から11月8日

満願寺は江戸時代の国絵図や藩領図に大きく描かれ、安曇野を代表する寺院でした。安曇地方唯一の信濃三十三番札所として多くの参拝者で賑わいをみせていました。企画展では、近世から明治・大正時代に描かれた絵図から、満願寺はどのような存在であったかを解説し、そこに登場する「死出ノ山」とその世界を読み解いていきました。

また植生調査によって、死出ノ山であった山腹は人為的な影響の少ない植生であることがわかりました。現代の植生や絵地図や古文書などの資料から過去の植生にも迫りました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.22」

=満願寺展1=描かれた満願寺とその自然―「死出ノ山」とは何か― [PDFファイル/2.78MB]

チラシ [PDFファイル/963KB]

安曇野市豊科郷土博物館開館40周年記念 令和元年度春季企画展

旅と土産ー安曇野から何を求めて旅に出たのか 人々は何を求めてやってきたのかー

期間 令和2年2月15日から4月5日まで

人は自分の住んでいる世界とは異なる世界にあこがれ、その世界を訪れてみたいと考えます。もちろん実際にはやむにやまれぬ理由によって旅に出ることもあります。どんな理由の旅にせよ旅に出ることによって世界は広がります。異文化に触れる機会もできます。

宇宙旅行も可能になった今、展示では旅によって広がる世界に着目し、人は異文化に接したとき、何を感じ何を得るのかを感じてみたいと思います。何よりも安曇野の子どもたちが世界へと目を向けるきっかけにしたいと考え、展示しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.21」

旅と土産[PDFファイル/2.96MB]

チラシ [PDFファイル/1.58MB]

安曇野市豊科郷土博物館開館40周年記念 令和元年度秋季企画展

絹の道ー養われる蚕・自養する蚕ー

期間 令和元年9月14日から11月17日

家蚕も天蚕も、一時期安曇野市域の代表的な生産品として名を馳せましたが、第二次世界大戦前後から現在にかけて、どちらも衰退の一途をたどっています。安曇野の地域を支えた一大産業であった養蚕に焦点をあて、その歴史と役割を再検討する展示としました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.20」

絹の道から養われる蚕・自養する蚕から[PDFファイル/6.59MB]

チラシ[PDFファイル/1.89MB]

安曇野市豊科郷土博物館開館40周年記念 令和元年度夏季企画展

明科廃寺が造られた時代―その時の明科、安曇野、そして信濃は?―

期間 令和元年7月6日から9月1日

明科廃寺は、7世紀後半とされる素弁八葉蓮華文瓦が出土し、信濃国でも最も古い寺院の一つとされてきました。2018年の第5次調査で多量の瓦が出土し、安曇野市民の皆さんばかりではなく、多くの研究者から注目を集めました。そこで、関心が高まっている明科廃寺ができあがった時代の、明科地域、さらに安曇野の市域の状況を、発掘の成果から見る展示としました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.19」

明科廃寺が造られた時代─その時の明科、安曇野、そして信濃は─ [PDFファイル/2.71MB]

チラシ [PDFファイル/1.49MB]

平成30年度春季企画展

安曇野の屋敷林

期間 平成31年2月9日から3月31日

安曇野には民家の敷地内に人為的につくられた樹林が数多く見られ、これらは屋敷林と呼ばれています。屋敷林は時には樹高20M以上に及ぶ樹林を形成し、平地に点在、あるいは集落にまとまって存在し、北アルプスを背景に独特の景観をつくりだしています。安曇野の屋敷林からひもとく自然と暮らしを紹介しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.18」

安曇野の屋敷林 [PDFファイル/2.75MB]

チラシ [PDFファイル/1.9MB]

絵地図で見る安曇野市の明治維新

期間 平成30年9月8日から10月28日

明治政府が天皇中心の中央集権国家を目指した明治維新。政府が国土の隅々まで把握することを目的に、村の状況を記した地誌や絵地図を、村から提出させました。明治初年の村の様子を克明に描いた絵地図の控えは長野県に残されており、現在の安曇野市に続く16村を展示しました。

平成30年度夏季企画展

安曇野 人の一生Iii どうする?葬式 どうなる?葬式

期間 平成30年6月30日〜8月26日

人は死を免れることができません。しかし、現代社会では死に触れる機会も、死について考える機会もあまりありません。この展覧会では昭和30年代に安曇野で行われていた葬式を紹介し、葬式について考える機会としました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.17」

死をみつめ 生を考える [PDFファイル/4.37MB]

チラシ [PDFファイル/2.65MB]

平成29年度企画展

野鳥×植物 つながる生命(いのち)のいとなみ

平成30年2月17日から4月8日

安曇野周辺に生息する野鳥と植物に焦点をあてて、その関係をひもといていきます。そこには「食べる」「食べられる」というつながりから広がった、お互いを支える巧みな工夫があるのです。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.16」

野鳥×植物 つながる生命(いのち)のいとなみ[PDFファイル/1.9MB]

チラシ [PDFファイル/1.68MB]

巡回展「長野県の遺跡発掘2016」・協賛展示

「この目で見たい!4000年前の縄文人―里帰りした明科北村遺跡出土の縄文人骨―」

(巡回展)平成28年9月3日から10月16日(日曜日)

(協賛展示)平成28年7月23日から11月6日

巡回展では主に平成27年度に調査や報告書を刊行した13の遺跡についての展示をしました。

その協賛展示では、市内の遺跡である北村遺跡から出土した「縄文人骨」や土偶などの出土遺物から、縄文時代の実際を紹介しました。

平成29年度夏季企画展

安曇野 人の一生2 私が嫁いだ日

平成29年6月24日(土曜日)から8月20日(日曜日)

かつて、男女が結婚して子を生すのは当たり前のことでした。結婚は家同士の結びつきが重要視され、結婚に至るまでの儀礼にも多くのしきたりがありました。

この展覧会では、主に結婚や結婚式・披露宴が現在のように多様化する以前の昭和30年代から40年代の安曇野の結婚にかかわる儀礼にちて紹介しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.15」

人の一生2 私が嫁いだ日[PDFファイル/7.03MB]

平成28年度夏季企画展

安曇野 人の一生1 大人=一人前になるってどんなこと?

平成28年7月16日から8月28日

安曇野で生きる人々の一生のうち、子どもが無事に生まれて育ち、一人前になるまでに行われる行事や儀礼についての展示をしました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.14」

人の一生1 安曇野で生まれ 大人になる [PDFファイル/2.51MB]

チラシ [PDFファイル/554KB]

安曇野市版レッドデータブック展

期間 平成28年3月12日-4月10日

平成26年度刊行の「安曇野市版レッドデータブック」をもとに、安曇野で数を減らしている動植物のうち、春の山里・草原に棲む昆虫を中心に紹介しました。

「金印・卑弥呼の時代のお宝 松本平における いのり・まつり」

期間 平成27年9月19日〜10月18日

速報「長野県の遺跡発掘2015」は、長野県内で平成26年度を中心に発掘調査や報告書が刊行された遺跡についての展示です。県内の市町村施設として初めての展示が行われました。巡回展に合わせた協賛展示では、松本平におけるいのりやまつりに関連する銅鐸や土器などの考古資料約30点を展示しました。

安曇野市制施行10周年記念企画展

興味津々あづみのFood

期間 平成27年6月27日-8月30日

江戸時代の記録から出発し、伝統や地域の特色を生かした安曇野の食文化について紹介しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.13」

受け継がれる安曇野の食文化[PDFファイル/2.64MB]

チラシ [PDFファイル/1.95MB]

平成26年秋季特別展

安曇野のいくさ ーいのちを守る戦国の知恵ー

期間 平成26年10月4日-11月24日

戦国時代、いくさに巻き込まれた安曇野の民衆がどのように生き抜いてきたのか紹介しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.12」

いくさだ!そのとき民衆は…[PDFファイル/6.68MB]

チラシ [PDFファイル/2.83MB]

平成26年夏季特別展

安曇野のエジソンたち

期間 平成26年7月19日(土曜日)〜8月31日(日曜日)

安曇野で活躍していた発明家たちの歴史と、現在安曇野で活躍している発明家たちに焦点を当てた展示をしました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.11」

田園産業都市安曇野の発展を支えた発明と現代のモノづくり[PDFファイル/5.42MB]

チラシ [PDFファイル/393KB]

安曇野のお祭り展2ーよろず願いごと引き受けます・道祖神ー

期間 平成25年9月7日-10月20日

安曇野に伝わる道祖神祭りや御柱・三九郎等を取り上げ道祖神への願いを具体的に展示しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.10」

道祖神祭りに託された願い [PDFファイル/6.89MB]

チラシ [PDFファイル/4.41MB]

平成24年秋季特別展

安曇野のお祭り展1-オフネがつなぐ地域の輪ー

期間 平成24年10月20日-12月2日

安曇野を代表するオフネ祭りを参加体験型の展覧会スタイルで実施しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.8」

安曇野のオフネ祭りの来し方行く末[PDFファイル/3.66MB]

チラシ [PDFファイル/2.46MB]

平成25年夏季特別展

あの世展―安曇野から旅立つ四十九日―

期間 平成25年7月13日-8月25日

安曇野に伝わる死生観や地獄に関する考え方について諸資料を使って紹介し展示しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.9」

安曇野の「あの世」今昔 [PDFファイル/7.04MB]

チラシ [PDFファイル/3MB]

平成24年夏季特別展

写真が語る私たちの暮らし―あぜ道の風景を通して―

期間 平成24年7月14日-8月26日

昭和20年代からの情景を写真で展示しました。

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.7」

水田とあぜ道をめぐる私たちの暮らしから写真に残された循環の記録から[PDFファイル/1.31MB]

チラシ [PDFファイル/3.47MB]

平成23年小企画展

山のある暮らし

期間 平成23年10月29日〜11月27日

平成23年度夏季企画展

安曇野の昭和の子どもー学ぶ・遊ぶ・暮らすー

期間 平成23年7月10日-8月28日

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.6」

安曇野・昭和の子どもたちから戦争から平和へから [PDFファイル/7.42MB]

チラシ [PDFファイル/2.01MB]

平成22年夏季特別展

安曇野わさび今昔ものがたり

期間 平成22年7月17日〜9月12日

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.5」

安曇野わさび・いまむかし [PDFファイル/7.43MB]

チラシ [PDFファイル/2.38MB]

平成21年秋季特別展

瓦の美と技と心

期間 平成21年10月24日〜11月29日

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.4」

安曇野の屋根を彩ったいぶし銀の造形 瓦の美と技と心 [PDFファイル/7.51MB]

チラシ [PDFファイル/2.13MB]

平成21年夏季特別展

泣いた!笑った!おかいこ様〜養蚕がささえた暮らし〜

期間 平成21年7月18日〜9月23日

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.3」

女性が支えた養蚕 [PDFファイル/7.11MB]

チラシ [PDFファイル/1.51MB]

平成20年度秋季特別展

安曇野の環境を考古学する〜人はいかに自然とかかわってきたか〜

期間 平成20年10月18日〜11月24日

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.2」

土の中から現れた安曇野[PDFファイル/7.54MB]

チラシ [PDFファイル/1.89MB]

平成20年度夏季特別展

お勝手からみた安曇野

期間 平成20年7月26日〜9月7日

パンフレット「ふるさと安曇野 きのう きょう あした No.1」

昔の安曇野・女性の暮らしから昔の女性は大変だった?から[PDFファイル/1.35MB]

チラシ [PDFファイル/1.66MB]

絵馬ものがたり〜安曇野の庶民の祈り〜

期間 平成19年12月1日〜12月24日

絵地図で旅する安曇野

期間 平成19年8月1日〜8月31日